01/21/2026 যে ফিরিল, যে ফেরিল না: কে কে ইনস্টিটিউশনের পুনর্মিলনী ২০২৫—স্মৃতি, পরিসংখ্যান ও প্রজন্মের এক মহালেখ্য

.jpeg)

যে ফিরিল, যে ফেরিল না: কে কে ইনস্টিটিউশনের পুনর্মিলনী ২০২৫—স্মৃতি, পরিসংখ্যান ও প্রজন্মের এক মহালেখ্য

Dr Mahbub

১৮ November ২০২৫ ০১:৫৭

—সাত দশকের অ্যালামনাই-ইতিহাস, অংশগ্রহণের তথ্যপ্রবাহ, নস্টালজিয়া, ন্যায্যতা ও ভবিষ্যত-উন্নয়নের এক বিশেষ স্টোরি

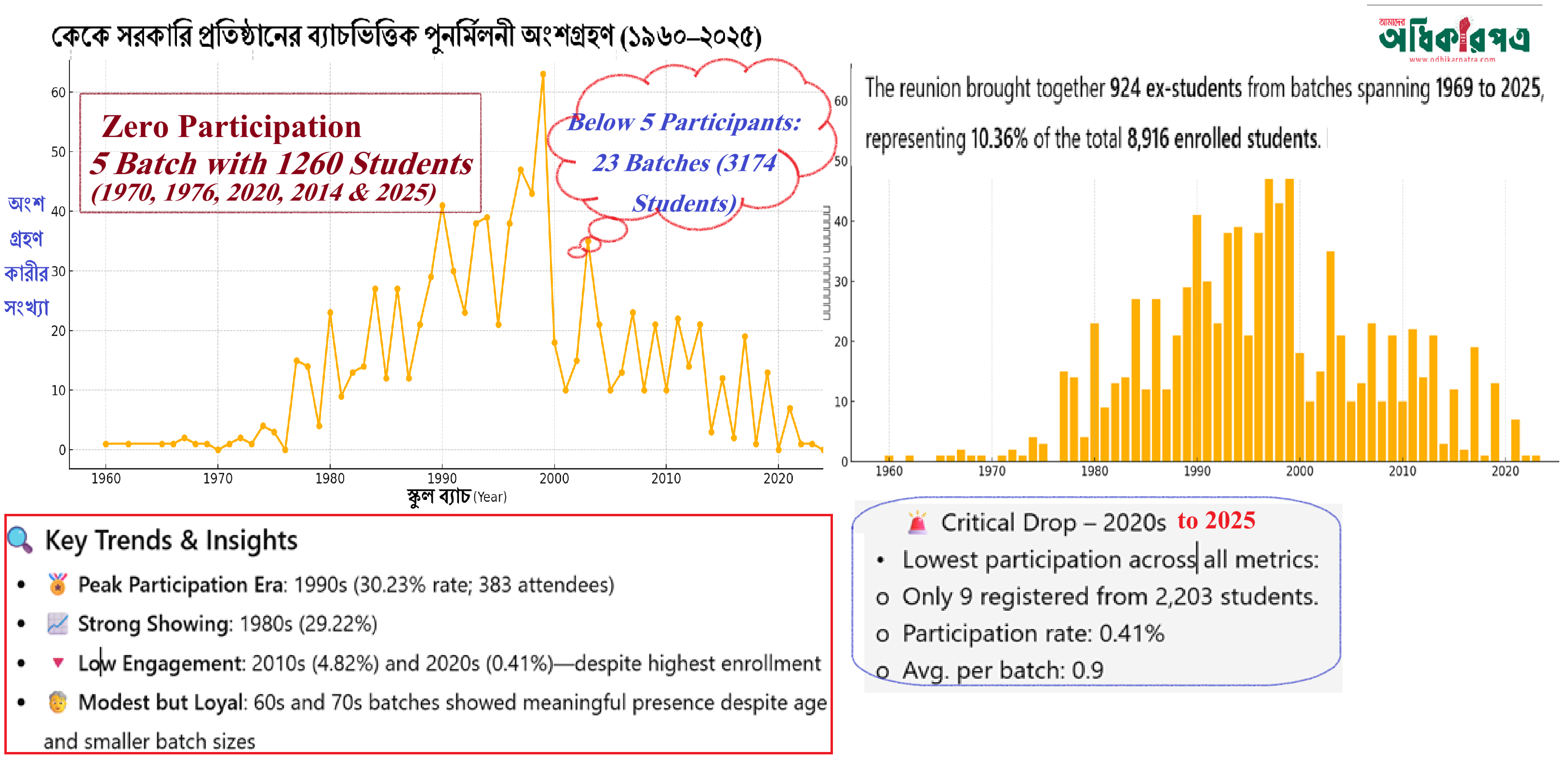

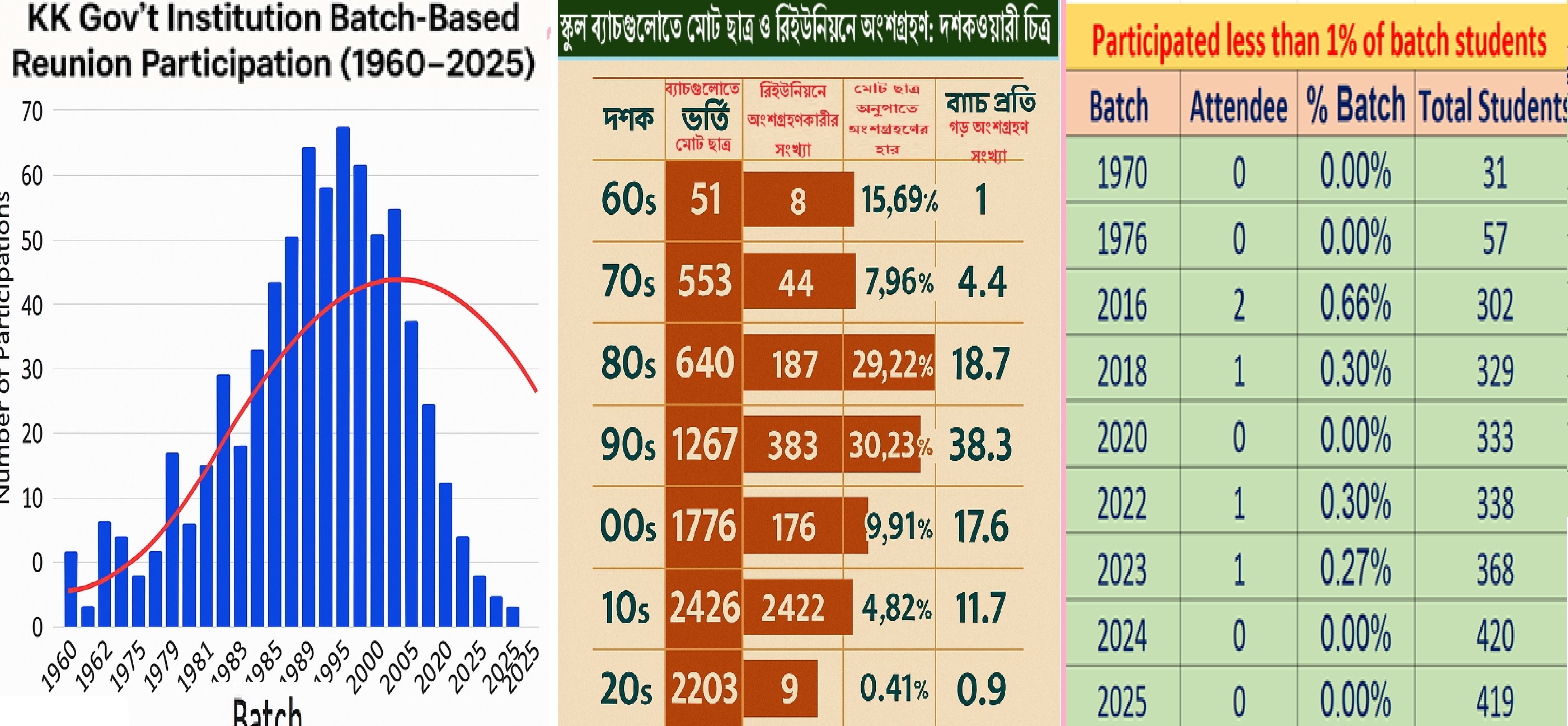

কে কে সরকারি ইনস্টিটিউশনের ২০২৫ সালের ঐতিহাসিক পুনর্মিলনী ছিল সাত দশকের স্মৃতি, প্রজন্ম, পরিসংখ্যান, অংশগ্রহণ সংকট, নস্টালজিয়া, নেতৃত্ব, ন্যায্য ফি-নীতি এবং অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক নির্মাণের এক গভীর দলিল। এই ফিচার নিবন্ধে থাকিল পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ: অংশগ্রহণের হার, ব্যাচভিত্তিক পরিসংখ্যান, U-shaped curve, Diamond ও Gold Diamond প্রজন্ম, শূন্য-অংশগ্রহণ ব্যাচ, তরুণদের অনুপস্থিতির কারণ, ভবিষ্যতের সুপারিশ ও অ্যালামনাই উন্নয়নের পথরেখা।

প্রভাতের আলো: প্রত্যাবর্তনের অনিবার্য ডাক

নভেম্বরের পনেরো দিন। অগ্রহায়ণের প্রারম্ভ; কুয়াশার ভেজা আবরণে শীতের নরম নিশ্বাস। মুন্সিগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত কে কে সরকারি ইনস্টিটিউশনের প্রাঙ্গণটি যেন সেদিন ফিরে পেয়েছিল তার হারানো যৌবন। প্রাচীন গেটটির উপর ঝুলিয়া থাকা লতা-পাতায় সকালবেলার আলো পড়িতেছিল এমনভাবে, যেন সময় কোনো অদৃশ্য চক্রের ভেতর থমকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। যাহারা ফিরিয়া আসিলেন—তাঁহাদের চোখে ছিল স্নেহময় অচেনা অচেনা আলো; পুরোনো মাটিতে পা রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে যেন শৈশবের অদৃশ্য ঘণ্টাধ্বনি পুনরায় বেজে উঠিল।

এক সন্ধ্যায় স্মৃতি ফিরে এল

১৫ নভেম্বর ২০২৫। শীতের দুপুর গড়িয়েছে, বিকেলের আলো যেন ছড়িয়ে পড়েছে পুরোনো করিডোরে। কে কে সরকারি ইনস্টিটিউশনের সেই লাল-সাদা ভবনের দেয়ালে হেলে দাঁড়িয়ে আছে সময়। কেউ এসেছে পঁচিশ বছর পর, কেউ বা চল্লিশ। আবার কেউ এসেছে হেঁটে, কেউ লাঠির ভর দিয়ে। তারা একে একে ঢুকছে স্কুলের মাঠে, যেখানে জীবনের প্রথম স্বপ্নগুলো একদিন প্রসারিত হয়েছিল।

পুনর্মিলনী—শব্দটি যেন শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়। এটি অতীতকে আবার ছুঁয়ে দেখার একটি সুযোগ, একটি যৌথ স্মৃতির পুনর্জন্ম। সেদিন প্রায় ৮,৯১৬ জন প্রাক্তন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯২৪ জন নিবন্ধন করে পুরোনো স্কুলে ফিরে এসেছিলেন। গাণিতিক হিসাবে এটি মাত্র ১০.৩৬ শতাংশ। কিন্তু অনুভূতির হিসাবে? সংখ্যার চেয়েও বহুগুণ বেশি। প্রত্যেকের চোখে ছিল চেনা সেই ছায়া—জীবনের প্রথম বন্ধুত্ব, প্রথম পাঠ, প্রথম উপলব্ধির স্মৃতি।

এই বিশাল আয়োজনকে ঘিরে ছিল উত্তেজনা, প্রত্যাশা, আনন্দ, এবং কিছু অপর প্রাপ্তি। আবার ছিল হতাশাও—কেননা অনেক ব্যাচ থেকে কেউই আসেনি। কেন? সময় কি তাদের টেনে রাখতে পারেনি, নাকি যোগাযোগের ঘাটতি? এ প্রশ্নের উত্তরই হয়তো এই প্রতিবেদন।

Diamond ও Gold Diamond: অতীতের জীবন্ত ইতিহাস

১৯৬০–১৯৭১ ব্যাচ—প্রাচীনতম প্রজন্ম। তাঁহাদের আগমন সংখ্যা মাত্র ৯ জন, তবুও এই সংখ্যাই যেন গর্বে অম্লান। তাঁহাদের বলা হয় Living Legend Diamond Batch। পরবর্তী প্রজন্ম ১৯৭২–৭৯—Gold Diamond Batch। উপস্থিত হন ৪৩ জন। তাঁহাদের হাঁটা, কথা, গালে ফুরানো সময়ের ছাপ— সবই যেন ইতিহাসের বেহালার তার ছুঁইয়া দিতেছিল।

অংশগ্রহণের পরিসংখ্যান: যাত্রাপথের সাত দশক

৬৩টি ব্যাচ, ৮,৯১৬ জন শিক্ষার্থী। সেখানে U-shaped curve: ৮০–৯০ দশক সর্বাধিক অংশগ্রহণ, ২০১০–২৫ প্রায় শূন্য। পরিসংখ্যানে:

সবচেয়ে বড় অংশগ্রহণ: ১৯৮৬ (৪৫%), ১৯৯০ (৪৩.১৬%), ১৯৮৪ (৪২.১৯%)

আর সংখ্যার বিচারে: ১৯৯৯ (৬৩ জন), ১৯৯৭ (৪৭), ১৯৯৮ (৪৩)।

তরুণ প্রজন্মের অনুপস্থিতি: ন্যায্যতার প্রশ্ন

২০২০, ২০২৪, ২০২৫ ব্যাচ—শূন্য অংশগ্রহণ। কারণ? কিন্তু কেন? এদেরইতো বেশি উপস্থিত থাকার কথা। কিন্তু এইড দূরাবস্থা?

এক নবীন বলিয়াছিলেন—“ফি দিতে গিয়ে সংকোচে পড়ি। এখনো পরিবার নির্ভর।” অতএব, ন্যায্যতার ভিত্তিতে ফি নির্ধারণ প্রয়োজন। এখানে যেন উচ্চারিত হয়েছে “সমতা নয়, ন্যায্যতা—নীতিশাস্ত্রের পরীক্ষায় পুনর্মিলনী”। একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উঠে এসেছে অংশগ্রহণ ফি নিয়ে। সবার জন্য এক ফি—৳১,৫০০—কাগজে এটি “সমতা”। কিন্তু বাস্তবে? “কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণদের জন্য এটি ছিল চাপ; মধ্যবয়সীদের জন্য সহনীয়, আর প্রবীণ ও উচ্চপদস্থদের জন্য এটি অত্যন্ত সহজ।” সুতরাং “Equality” নয়, এখানে দরকার ছিল “Equity”— অর্থাৎ বয়স, আয়ের সক্ষমতা ও সামাজিক পর্যায় অনুযায়ী ন্যায্য কাঠামো। এক তরুণ প্রাক্তনী বলেছিলেন, “ফি দিতে পারলে যেতাম… মনটা খারাপ লেগেছিল।” এই অনুচ্চারিত সংকোচই সাম্প্রতিক ব্যাচগুলোর অংশগ্রহণ কমিয়ে দিয়েছে। এ কারণেই ভবিষ্যতে তিন-স্তরীয় ফি-কাঠামো জরুরি:

- ২০১৯–২০২৫ ব্যাচ → ৳৫০০ (শিক্ষার্থী বা সদ্য স্নাতক)

- ২০১০–২০২০ ব্যাচ → ৳১,৫০০ (মধ্যম পেশাজীবী)

- ২০০৯-এর পূর্বে → ৳৩,০০০ (আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত)

এটি গ্রহণ করলে অংশগ্রহণ সহজেই দ্বিগুণ বা তিনগুণ হতে পারে। একেই বলে Equity—সমতার চেয়ে ন্যায্যতার সত্য প্রতিষ্ঠা।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: গৌরব, ব্যর্থতা ও পুনর্গঠনের আহ্বান

মুন্সিগঞ্জের প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ—কে কে সরকারি ইনস্টিটিউশন। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর সাত দশক পেরিয়ে এই প্রতিষ্ঠান কত যে মানুষকে ছড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে—তার হিসাব রাখা সম্ভব নয়। সেই স্কুলই প্রথমবারের মতো সর্বব্যাচ পুনর্মিলনী আয়োজন করল ৭৬ বছর পর। এই দীর্ঘ বিলম্বই যেন পুরো প্রজন্মকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল এক প্রশ্নের সামনে—“এত গৌরবপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পুনর্মিলনী এত দেরিতে কেন?”

যে স্কুল থেকে একসময়ে বের হয়েছেন দেশের বহু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, গবেষক, চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, কূটনীতিক—সেই স্কুলেই কেন অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক এতদিন নিষ্ক্রিয় ছিল? অনেক প্রবীণ প্রাক্তন শিক্ষার্থী বলেন, “আমরা ভেবেছি কেউ না কেউ তো করবে… কিন্তু কেউ করেনি।” কারো কারো মতে সাংগঠনিক উদ্যোগের অভাব, কারো মতে উপযুক্ত নেতৃত্ব না থাকা, আবার কেউ বলেন—একটি নিবেদিত নেটওয়ার্কই তৈরি হয়নি। যাই হোক, দেরি হলেও পুনর্মিলনী বাস্তবায়ন হওয়া—এটি ইতিহাসের নতুন অধ্যায়।

প্রতিষ্ঠানের গৌরবময়ের মানচিত্র

কে কে সরকারি ইনস্টিটিউশন শুধু একটি স্কুল নয়—এটি ছিল, এবং আছে, মুন্সিগঞ্জের শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের বর্তমান অবস্থানই তার প্রমাণ:

- সরকারি উচ্চপদে দায়িত্ব পালনকারী: কেউ আছেন ক্যাডার সার্ভিসে, কেউ পুলিশের বিশেষ শাখার প্রধান হিসেবে, কেউ বা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কমিশনে।

- শিক্ষাজগতের আলোকবর্তিক: দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৬–৭ জন অধ্যাপক, বিভাগীয় পরিচালক, আবার বিদেশে একাধিক শিক্ষক—যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানেরই সন্তান।

তাদের উপস্থিতিই পুনর্মিলনীকে মহিমান্বিত করেছে।

আয়োজনের ভিতরকার গল্প: নেতৃত্ব, শ্রম ও আত্মতৃপ্তি

পুনর্মিলনী সফল করতে হয়েছেন বহু স্বেচ্ছাসেবী প্রাক্তন শিক্ষার্থী—তাঁদের কেউ পরিচিত, কেউ নন। কেউ ছিলেন আনুষ্ঠানিক কমিটিতে, আবার কেউ অপ্রকাশ্য কিন্তু অপরিহার্য। কেউ কখনো প্রচার চাননি, কেউ ধন্যবাদ প্রত্যাশা করেননি—সবাই এটিকে “কর্তব্য” হিসেবেই দেখেছেন। একজন আয়োজক বলেছিলেন, “আমরা কৃতিত্ব চাই না; অনুষ্ঠানটা যেন ঠিকভাবে হয়, এটাই ছিল লক্ষ্য।”

ছয় মাসের নিরলস প্রস্তুতি, ব্যাচওয়ারি যোগাযোগ, দায়িত্ব ভাগাভাগি, অর্থসংগ্রহ, এবং শেষ মুহূর্তের অসংখ্য অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি— সব মিলিয়ে পুনর্মিলনী ছিল এক যুগান্তকারী সমন্বয়ের পরীক্ষা। এ আয়োজন তাই শুধু স্মৃতি নয়—এটি ছিল প্রজন্মগত দায়িত্ববোধের প্রকাশ।

পুনর্মিলনী: আবেগের উৎস, সমাজবিজ্ঞানী ব্যাখ্যায় এক প্রয়োজন

অংশগ্রহণ শুধু স্মৃতির কারণে হয় না। সমাজ-মনোবিজ্ঞানের ৩টি স্তম্ভ এখানে কাজ করে:

- ১) ভূমির প্রতি নস্টালজিয়া: মানুষ সেই জায়গাতেই ফিরে যেতে চায়, যেখানে তার প্রথম স্বপ্ন জন্মেছিল।

- ২) সামাজিক পরিচয়ের পুনর্গঠন: একটি প্রতিষ্ঠানের অংশ হওয়া মানে একটি বৃহত্তর নেটওয়ার্কের অংশ হওয়া।

- ৩) মেন্টরশিপ ও পরামর্শের সুযোগ: এক প্রাক্তন যা দেখেছে, একজন তরুণ তার থেকে দিকনির্দেশনা পেতে পারে।

পুনর্মিলনী তাই কেবল উদযাপন নয়—একটি সামাজিক শক্তি।

কেন এই লেখা: ভবিষ্যতের জন্য গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া

এই নিবন্ধ কেবল স্মৃতিচারণের নয়; এটি ভবিষ্যতের পরিকল্পনার নীতিপত্র। এখানে যে অংশগ্রহণের পরিসংখ্যান, যে প্রজন্মগত বৈষম্য, যে যোগাযোগের বিচ্ছিন্নতা, যে নেতৃত্বের প্রশ্ন— সবই ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা। বাংলাদেশের অন্যান্য প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও এই পুনর্মিলনী হইতে শিখিতে পারে— কীভাবে একটি কার্যকর অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক কেবল আবেগ নয়, প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কোনো বড় আয়োজনের সাফল্য শুধু দিনটিকে ঘিরে নয়। সাফল্যের প্রকৃত মাপকাঠি হলো—সেই আয়োজন আমাদের কী শিক্ষা দিল, কোন ভুল দেখাল, কোন দিকগুলো খুলে দিল নতুন পথের। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রতিবেদনের গুরুত্ব বহুগুণ বেশি।

এই বিশ্লেষণটি কেবল স্মৃতি রক্ষার জন্য লেখা নয়। এটি প্রজন্মের জন্য একটি নথি, একটি আয়না—যেখানে আমরা দেখতে পাই কোথায় ছিল শক্তি, কোথায় দুর্বলতা, কোথায় ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। বাংলাদেশের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও এই পুনর্মিলনী থেকে শিখতে পারে; জানতে পারে কীভাবে অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাণ হয়ে উঠতে পারে।

এই প্রতিবেদনের আরেকটি অবদান হলো: এটি পুনর্মিলনীকে কেবল “আনন্দের দিন” হিসেবে দেখে না; দেখে একটি সামাজিক কাঠামো হিসেবে। একটি স্কুল তার প্রাক্তনদের সাফল্যে বাঁচে। আর প্রাক্তনরা বাঁচে স্মৃতি আর মূল্যবোধে। এই মূল্যবোধের সেতুই হলো পুনর্মিলনী। সুতরাং, এই লেখা ভবিষ্যতের জন্য তিনভাবে গুরুত্বপূর্ণ:

- নীতিগত দিক নির্দেশনা: এই প্রতিবেদন ভবিষ্যতের আয়োজনকারীদের দেখাবে—কোথায় ভুল হয়েছিল, কোন জায়গায় আরও উন্নতি করা যায়, এবং কীভাবে আরও স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা তৈরি করা সম্ভব।

- প্রজন্মগত বিশ্লেষণ: এখানে যে তথ্যগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো প্রমাণ করে কোন দশক সবচেয়ে বেশি সংযুক্ত, কারা বিচ্ছিন্ন, এবং কেন। ভবিষ্যতের পুনর্মিলনী

- প্রতিষ্ঠান-প্রাক্তনের সেতুবন্ধন: এই প্রতিবেদন মনে করিয়ে দেয়—কেবল অনুষ্ঠানে মিলন নয়, প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নেও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অপরিহার্য। আইটি, স্কলারশিপ, অবকাঠামো, লাইব্রেরি—প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই প্রাক্তনরা হতে পারেন প্রধান চালক।

এই প্রতিবেদন তাই কেবল স্মৃতিচারণ নয়; এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি কৌশলগত রূপরেখা। মনে রাকতে হবে, এই লেখাটি ‘সমালোচনা নয়, নির্মাণ’ জন্য গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া। একটি সফল পুনর্মিলনীর পর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে বিষয়টি, তা হলো গঠনমূলক আত্মসমালোচনা। মুন্সিগঞ্জের কে কে সরকারি ইনস্টিটিউশনের ২০২৫ সালের ঐতিহাসিক পুনর্মিলনী তাই আমাদের সামনে রেখে গেল এক উজ্জ্বল সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র। প্রাক্তনদের ভাষায়, “সাফল্যের পর থেমে থাকা নয়; আরও উন্নয়নই পরবর্তী অধ্যায়।” এই প্রতিবেদনের গুরুত্ব এখানেই— এটি শুধু স্মৃতি নয়, বরং ভবিষ্যত নির্মাণের একটি নীতিপত্র।

কেন এই বিশ্লেষণ ভবিষ্যতের জন্য জরুরি?

- ক) এটি ‘আয়না’—যেখানে দেখা যায় শক্তি ও সীমাবদ্ধতা: ৯২৪ জন উপস্থিত হয়েছে—এ এক বিশাল অর্জন। অন্যদিকে ৮–১০টি ব্যাচ থেকে প্রায় শূন্য অংশগ্রহণ—এটি এক গভীর সংকেত। এই দুই বিপরীত ছবি আমাদের শেখায়: প্রতিটি সাফল্যের পাশে একটি অসম্পূর্ণতা থাকে, যা সংশোধনই উন্নতির পথ খুলে দেয়।

- খ) এটি ‘মানদণ্ড’—যেখানে তৈরি হয় ভবিষ্যতের কাঠামো: যে স্কুলের পুনর্মিলনী প্রথম হলো ৭৬ বছর পর, তাদের জন্য ডেটাভিত্তিক বিশ্লেষণ ভবিষ্যতের প্রতিটি আয়োজনের জন্য রূপরেখা। প্রতিষ্ঠান যত বড়, অনুষ্ঠান তত জটিল—তাই প্রয়োজন পেশাদারি পরিকল্পনা।

- গ) এটি ‘প্ল্যাটফর্ম’—যা দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য দৃষ্টান্ত: এই বিশ্লেষণ শুধু কেকে ইনস্টিটিউশনের জন্য নয়—বাংলাদেশের সকল পুরোনো বিদ্যালয়ের পুনর্মিলনী আয়োজনের ক্ষেত্রে এটি উদাহরণ হতে পারে।

স্মৃতির পথ ধরে: পুনর্মিলনীর অন্তর্লোক

পুনর্মিলনীর দিন শেষ হওয়ার পর স্কুলের প্রাচীন আমগাছটির নিচে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল— এ স্কুল শুধু ইট-সিমেন্টের ভবন নয়; এ এক জীবন্ত নদী, যার স্রোত বয়ে চলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। দিনভর মানুষের ভিড়, গল্প, আবেগ, পুনর্মিলনের উচ্ছ্বাস— সব যেন মিলেমিশে তৈরি করেছিল এক অদ্ভুত উষ্ণতা। মাঠের ধুলোয় জমে থাকা পায়ের ধুলো, ভারী-হালকা হাসি, নামহীন স্মৃতির সুগন্ধ— সবই যেন সময়ের কাছে ফিরে-যাওয়া এক আশ্চর্য যাত্রা। একটি স্কুল-প্রাঙ্গণ কি সত্যিই মানুষকে বদলে দিতে পারে? হ্যাঁ—এই পুনর্মিলনী সেই প্রশ্নের নতুন উত্তর দিল নিজেই।

যে ফিরে এল, যে ফিরিল না: অংশগ্রহণের অদৃশ্য মানচিত্র

পুনর্মিলনী আমাদের দেখাল—লোকসংখ্যাই সব নয়; অনুপস্থিতির প্রতিটি ব্যাচও একেকটি গল্প বলে। কেউ ফিরতে পারেনি শারীরিক কারণে,

কেউ বিদেশে, কেউ সময়ের ব্যস্ততায় ডুবে, আবার কেউ—সেটাই হয়তো সবচেয়ে বেদনাদায়ক— স্কুলের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে অনেক আগেই।

ডেটা আমাদের জানায়: ১০.৩৬% মানুষ ফিরে এসেছে।

কিন্তু হৃদয় বলে: যারা আসেনি, তারাও কোথাও না কোথাও একটি স্মৃতি বয়ে বেড়ায়। সম্ভবত পরেরবার, যখন ডাক আরও স্পষ্ট হবে,

যখন তথ্য আরও পরিষ্কার পৌঁছাবে, যখন ফি কাঠামো আরও ন্যায্য হবে— তখন হয়তো অনেকেই ফিরে আসবে নিজের ছায়ার কাছে।

প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়বদ্ধতা: নস্টালজিয়া থেকে অবদানের সেতু

পুনর্মিলনী সফল হলেও একটি সত্য স্পষ্ট—অনুষ্ঠানটি অধিকাংশই ছিল ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের মিলন,প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সরাসরি অবদান ছিল সীমিত। এ জায়গাটিই ভবিষ্যতের সবচেয়ে জোরালো উন্নয়ন-পথ। নস্টালজিয়া ভালো, কিন্তু টেকসই বন্ধন তৈরি হয় অবদানে, ক্লাসরুম নির্মাণে, মাল্টিমিডিয়া ল্যাবে, লাইব্রেরিতে নতুন বই যোগে, মেধাবী শিক্ষার্থীর পাশে দাঁড়ানোয়। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অর্জন যদি স্কুলের উন্নয়নে প্রতিফলিত না হয়, তবে সেই অর্জনের অর্ধেকই অপূর্ণ থেকে যায়।

প্রজন্মের পারস্পরিক শ্রদ্ধা: নেতৃত্বের বিমূর্ত মূল্য

পুনর্মিলনীতে এক পর্যবেক্ষণ ছিল অত্যন্ত শিক্ষণীয়— বাঁকা দৃষ্টিতে দেখা গেছে প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষককে উপেক্ষার ছায়া। সামাজিক পেশাগত মর্যাদা যতই উঁচু হোক, প্রতিষ্ঠানের বর্তমান প্রধানই স্কুলের অভিভাবক। যার নেতৃত্বে নতুন প্রজন্ম গড়ে ওঠে, তাকে বাদ দিয়ে কোনো প্রাক্তন সম্মানিত হতে পারে না। ইতিহাস বলে— যে প্রতিষ্ঠান নিজের প্রধানকে সম্মান দেয়, সে প্রতিষ্ঠানই আপন বংশপরম্পরায় মহিমান্বিত হয়।

উন্নয়ন: যে পথ ভবিষ্যতের দিকে খোলে

এই প্রতিবেদনের সুপারিশগুলো—ফি কাঠামো, আর্থিক স্বচ্ছতা, ব্যাচভিত্তিক দায়িত্ব, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম,প্রবীণদের সম্মান, মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ—এসব শুধু পরবর্তী পুনর্মিলনীর জন্যই নয়,বরং একটি স্থায়ী অ্যালামনাই কাঠামো নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর। ৮০–৯০ দশকের অংশগ্রহণের যে U-shaped curve আমরা দেখেছি, সেটিকে ভবিষ্যতে একটি বিস্তৃত, অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃত্তে পরিণত করতে হবে। স্কুল যখন তার প্রাক্তনদের ডাকবে— ডিজিটালি, নিয়মিত, আন্তরিকভাবে—তখন কোনো ব্যাচই আর ‘নিরব’ থাকবে না।

এই প্রতিবেদনের স্থান: কেবল স্মৃতি নয়, দিশা

এই কাভার স্টোরি শুধু অতীতের বয়ান নয়। এটি ভবিষ্যতের একটি গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া দলিল, যা—

- পরিসংখ্যান দিয়ে সমস্যা চিহ্নিত করে,

• পর্যবেক্ষণ দিয়ে পথ দেখায়,

• সুপারিশ দিয়ে ভবিষ্যৎকে নির্মাণযোগ্য করে তোলে।

বাংলাদেশের যেকোনো বিদ্যালয়ের জন্য এটি একটি প্রামাণ্য বিশ্লেষণ হতে পারে— যেখানে পুনর্মিলনী কেবল মিলন নয়, উন্নয়ন, নৈতিকতা, দায়বদ্ধতা, ও স্বচ্ছতার এক সম্মিলিত মাপকাঠি হয়ে উঠতে পারে।

ফিরে আসার সেই অনন্ত আহ্বান

দিন শেষে যখন মাঠে কেবল বিদায়ের পায়ের শব্দ পড়ে রইল, তখন মনে হল—পুনর্মিলনী আসলে কোনো অনুষ্ঠান নয়;এটি একটি আধ্যাত্মিক ঘরে ফেরা। পরিসংখ্যান বলবে—৮,৯১৬ জনের মধ্যে ৯২৪ জন এসেছিল। কিন্তু হৃদয় বলবে—এদিন আসলে ফিরেছিল শৈশব, বন্ধুত্ব, আত্মপরিচয়, মানুষের সহজতম সেই সংযোগ, যা বয়স বাড়লেও কখনো পুরোনো হয় না। হয়তো পরের পুনর্মিলনী আরও বড় হবে, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, আরও প্রাতিষ্ঠানিক, আরও গর্বের। হয়তো তখন কেউ একজন বলবে—“গতবার আসিনি, ভুল হয়েছিল। এবার আর মিস করব না।” আর স্কুলের পুরোনো বটগাছ তখনও দাঁড়িয়ে থাকবে— আগের মতোই, অটল, নীরব, তবুও চিরচেনা, চির-প্রত্যাবর্তনের প্রতীক হয়ে।

পুনর্মিলনী: পরিসংখ্যানের পিছে লুকানো মানবিক জিজ্ঞাসা

যখন আমরা বলি ১০.৩৬ শতাংশ প্রাক্তনী ফিরে এলেন, এটি একটি সংখ্যা। কিন্তু যখন দেখি—প্রত্যেকে তাদের জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, ব্যস্ততা, পারিবারিক দায়িত্ব, ভৌগোলিক দূরত্ব পেরিয়ে শুধু এক দিনের জন্য স্কুলে ফিরেছেন, তখন সেই সংখ্যা পরিণত হয় এক অমূল্য মানবিক শক্তিতে। আসলে কোনো পুনর্মিলনীই শতাংশ দিয়ে মাপা যায় না।

তিনি এসেছিলেন— যিনি কখনো শিক্ষককে সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন “স্যার, আজ হোমওয়ার্ক হয়নি।”

তিনি এসেছিলেন— যিনি জীবনের প্রথম বন্ধুর সঙ্গে একই ডেস্কে বসে ‘সিরিয়ালের পর নাম’ লিখতেন।

তিনি এসেছিলেন— যিনি উচ্চ বিদ্যায় পৌঁছে গেছেন,

কিন্তু আজও নিজের স্কুলকে নিজের পরিচয়ের প্রথম পাতায় রাখেন। এই উপস্থিতির মধ্যে যে মানবিক সত্য লুকানো আছে, তা পরিসংখ্যানে ধরা পড়ে না— ধরা পড়ে কেবল হৃদয়ে।

যে অনুপস্থিত, সে-ও এই গল্পের অংশ

যারা আসেননি—কারো শরীর অসুস্থ, কারো কর্মস্থল দূর, কেউ বিদেশে, কেউ হয়তো ভুলে গেছে স্কুলের নামও। তবুও তারা এই গল্পের বাইরে নয়। প্রত্যেক ব্যাচের গাছের পাতায়, শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে, মাঠের ঘাসে, তাদের পায়ের ছাপ রয়েই গেছে।

পুনর্মিলনী তাই কখনো সমাপ্ত হয় না—এটি অসম্পূর্ণ মানুষেরই নামমাত্র সমাবেশ। যারা এসে দাঁড়ায়, তারা গল্পকে রঙ দেয়; যারা আসে না, তারা গল্পের ফাঁকা জায়গাগুলো পূর্ণ করে।

পরিসংখ্যান থেকে তাৎপর্য: একটি বিশ্লেষণমূলক সমন্বয়

আলোচনায় বহুবার উঠে এসেছে U-shaped participation curve: উঁচুতে ৮০–৯০ দশক, নিচে ২০১০–২০২৫।

এই হিসাব শুধু সংখ্যাই নয়— এটি সময়, বয়স, জীবনযাত্রা, সামাজিক গতিশীলতা, এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি গভীরতার প্রতিফলন।

- ৮০–৯০ দশকের অংশগ্রহণ সর্বাধিক কারণ তাদের বয়স স্থিতিশীল, স্মৃতি উজ্জ্বল, আর্থিক অবস্থাও দৃঢ়।

- ২০১০–২০-এর ব্যাচ কম অংশগ্রহণ করেছে কারণ তারা জীবনের ব্যস্ততম সময়ে, পরিচয়ের সন্ধিক্ষণে, আর্থিক চাপে।

- ২০২০–২৫ ব্যাচ প্রায় শূন্য কারণ তারা এখনও কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বা সদ্য স্নাতক—ফি যৌক্তিক নয়, নস্টালজিয়াও পরিপক্ব নয়।

এটাই দেখায় যে পুনর্মিলনী একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, একটি বয়স-নির্ভর সামাজিক যাত্রাপথ।

নেতৃত্ব ও নীতি: পুনর্মিলনীকে দীর্ঘস্থায়ী করতে যা প্রয়োজন

একটি বিদ্যালয়ের অ্যালামনাই কাঠামো তখনই টেকসই হয় যখন তা প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান, নেতৃত্বের নৈতিকতা, আর্থিক স্বচ্ছতা এবং সমান অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। এই পুনর্মিলনী ইতিমধ্যে দেখিয়েছে— অনেক প্রাক্তনী রাষ্ট্রীয়, প্রাতিষ্ঠানিক, আন্তর্জাতিক উচ্চপদে কাজ করেন; তাদের পেশাগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠানকে আরও উঁচুতে নিতে পারে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন: ১. নিরপেক্ষ নেতৃত্ব; ২. পেশাদারি ব্যবস্থাপনা; ৩. ফি কাঠামোতে ন্যায্যতা; ৪. প্রবীণদের প্রতি সংবেদনশীলতা; ৫. তরুণ প্রজন্মকে অন্তর্ভুক্ত করার কৌশল; এবং ৬. অবদানমুখী অ্যালামনাই সংস্কৃতি। এগুলো মানলে ভবিষ্যতের পুনর্মিলনী শুধু বড়ই হবে না— স্থায়ী রূপ পাবে।

স্মৃতি ও অবদানের সংযোগ: অ্যালামনাই নেটওয়ার্কের মূল দর্শন

একটি বিদ্যালয়ের সাফল্য শুধু পরীক্ষার ফলাফলে নয়, প্রাক্তন ছাত্রদের নৈতিকতা, পেশাদারিত্ব, অবদান এবং ‘ফিরিয়ে দেওয়ার মনোভাব’-এ প্রকাশ পায়। এই পুনর্মিলনী সেই দর্শনকে আরও স্পষ্ট করল:

- স্মৃতি ছাড়া মাটি নেই

- মাটি ছাড়া বৃক্ষ নেই

- বৃক্ষ ছাড়া ফল নেই

- আর ফল ছাড়া ভবিষ্যৎও নেই

প্রাক্তনরা যদি স্মৃতি থেকে অবদানে রূপান্তরিত হতে পারেন, তবে সেই বিদ্যালয় কখনোই পিছিয়ে থাকবে না।

Key Observations: কোথায় শক্তি, কোথায় ঘাটতি

- সবচেয়ে বড় শক্তি — মানুষকে একত্রিত করার ক্ষমতা: যে স্কুল ৮৩ বছর অপেক্ষা করেছে, সেই স্কুলই প্রথম চেষ্টায় প্রায় এক হাজার মানুষকে ফিরিয়ে আনল। এটি প্রমাণ করে— স্কুল-সংযোগ মানবিক বন্ধন, যা সময়ের সঙ্গে ক্ষয় হয় না।

- সবচেয়ে বড় দুর্বলতা— ব্যাচভিত্তিক বিচ্ছিন্নতা : কোনো ব্যাচই ৪০% অংশগ্রহণ ছাড়াতে পারেনি। অনেক ব্যাচে মাত্র ২–৩ জন। এমনকি কিছু ব্যাচ—২০২০, ২০২৪, ২০২৫—একজনও আসেনি। এটি শুধু অনাগ্রহের নয়, বরং যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতার দিকেও ইঙ্গিত দেয়।

- তথ্যপ্রবাহে ঘাটতি: অনেকেই অনুষ্ঠান সম্পর্কে খবর পেয়েছে খুব দেরিতে। রেজিস্ট্রেশন লিংক, সময়সূচি, খরচ—সব তথ্যের পৌঁছানো হয়নি সমানভাবে। ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় একীকরণ জরুরি।

- প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার ঘাটতি: একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ছিল—প্রধান শিক্ষককে যথোচিত সম্মান দেওয়া হয়নি। দেশে সামাজিক অবস্থান স্কুল নেতৃত্বের চেয়ে উচ্চ হওয়ায় কিছু প্রাক্তন তাঁর ভূমিকা উপেক্ষা করেছেন। এটি প্রাতিষ্ঠানিক শিষ্টাচারের বিরোধী।

- স্বচ্ছতা এবং হিসাব ব্যবস্থাপনা: অর্থ সংগ্রহ, ব্যয়, অতিরিক্ত অর্থ— এসব বিষয়ে স্পষ্ট, নিরীক্ষিত বিবরণ সবসময় জরুরি। এই পুনর্মিলনী বেশ স্বচ্ছই ছিল, তবু ভবিষ্যতে আরও কাঠামোবদ্ধ স্বচ্ছতা প্রয়োজন।

- স্মারক ম্যাগাজিনের মান: স্মারক ছিল আবেগঘন, কিন্তু পেশাদারি সম্পাদনার ঘাটতি ছিল।

তথ্যের জটিলতা, ডিজাইনের সীমাবদ্ধতা—এগুলো ভবিষ্যতে উন্নত করা যেতে পারে।

Lessons Learned: আমরা কী শিখলাম

- নেতৃত্ব নিরপেক্ষতা দাবি করে : ব্যক্তিগত পছন্দ–অপছন্দ দিয়ে সিদ্ধান্ত নিলে অংশগ্রহণ কমে যায়। একজন আয়োজক যতই সিনিয়র বা প্রতিষ্ঠিত হোন, নিরপেক্ষতা না থাকলে অনুষ্ঠান বিভক্ত হয়।

- ব্যাচগুলোর দায়িত্ব বণ্টন প্রয়োজন: একটি ব্যাচ যদি নিজেদের দায়িত্ব নেয়, অংশগ্রহণ দ্বিগুণ হয়। ব্যাচ কো-অর্ডিনেটরদের প্রশিক্ষণ এবং সুস্পষ্ট দায়িত্ব দিতে হবে।

- প্রবীণদের সম্মান অনুষ্ঠানের স্থায়িত্ব বাড়ায়: LIVING LEGEND ব্যাচের মানুষরা এসেছেন বয়স, ভ্রমণ বা শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করেই। তাদের জন্য বিশেষ সম্মান এবং লাউঞ্জ জরুরি।

- তরুণদের অন্তর্ভুক্তি না হলে ভবিষ্যৎ দুর্বল হয়ে পড়ে: ২০১৫–২০২৫ ব্যাচের গড় অংশগ্রহণ ১% এর নিচে। এদের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া কোনো অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন টেকসই নয়।

- সমৃদ্ধ অবদান’ ছাড়া পুনর্মিলনী অসম্পূর্ণ: অনুষ্ঠান বড় হলেও স্কুলের উন্নয়নে কোনো দৃশ্যমান অবদান রাখা হয়নি। এটি ভবিষ্যতে অ্যালামনাইদের সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেবে।

ভবিষ্যতের উন্নতি এবং সাফল্যের জন্য কৌশলগত সুপারিশ

- ডিজিটাল সেন্ট্রাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি: একটি ওয়েবসাইট বা অ্যাপ —ব্যাচ ডিরেক্টরি; আপডেট; অনলাইন পেমেন্ট; ইভেন্ট; হিসাব প্রকাশ। এটি যোগাযোগের সবচেয়ে বড় সমস্যা সমাধান করবে।

- ব্যাচভিত্তিক Leadership Model: প্রতি ব্যাচে—১ জন Convener; ২ জন Co-Convener; একটি Core Communication Team

- ফি কাঠামোর সংস্কার: ন্যায্যতা ভিত্তিক: ৩ স্তরের ফি—তরুণদের জন্য কম, মধ্যমদের জন্য মধ্যম, প্রবীণদের জন্য উচ্চ।বিশেষ প্রবেশ; AC lounge; Wheelchair Assistance; বিশেষ আসন; এবং সম্মাননা পর্ব।

- স্কুল উন্নয়ন-কেন্দ্রিক অবদান : মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম; লাইব্রেরি উন্নয়ন; বিজ্ঞানাগার আধুনিকীকরণ; খেলাধুলার সামগ্রী; এবং ‘এক ব্যাচ এক প্রকল্প’ মডেল।

- স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ: প্রি-বাজেট পাবলিশ; প্রাথমিক হিসাব অনুষ্ঠান-পরের ২৪ ঘণ্টায়; ৩০ দিনের মধ্যে Audited Report; এবং উদ্বৃত্ত অর্থের বিষয়ে অনলাইন ভোট।

- মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ ও পুরস্কার: প্রতি বছরে ২০–৩০ জনকে “অ্যালামনাই স্কলারশিপ” দেওয়া যাবে।

- কার্যকর ম্যাগাজিন সম্পাদনা কমিটি: একটি পেশাদার সম্পাদকমণ্ডলী যারা নিশ্চিত করবেন রচনার মান; ডিজাইন; তথ্যের যাচাই এবং ব্যাচ গল্প। সবকিছু মানসম্মত করবে।

শেষ দৃশ্য: ফিরে যাওয়ার আগে যেটুকু আলো থাকে

দুপুর গড়িয়ে যখন সন্ধ্যার আগুনরঙা আলো মাঠের ঘাসে লেগে রইল, তখন শেষবারের মতো দেখা গেল—কারো কাঁধে হাত রেখে পুরোনো বন্ধুকে বলা,“আবার দেখা হবে।” কারো মোবাইলের আলোয় তোলা ছবি, যেন দশ বছর পরের আরেক পুনর্মিলনীর স্মৃতি প্রস্তুত হচ্ছে। স্কুলের গেট পেরিয়ে সবাই যখন ঘরে ফিরলেন, তখন মনে হচ্ছিল—যেন প্রত্যেকে নিজের ভেতর একটি ছোট স্কুল নিয়ে ফিরে গেলেন। পুনর্মিলনী থাকে না স্কুলের মাঠে; থাকে মানুষের মনে। থাকে সেই অনন্ত আহ্বানে— “ফিরে এসো, তোমার শেকড়ে।”

উপসংহার: আলো যে পথ দেখায়

এই প্রতিবেদনের সমস্ত বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ, সুপারিশ, আবেগ এবং স্মৃতি মিলিয়ে একটি মাত্র সত্য উদ্ভাসিত হয়—

**পুনর্মিলনী কখনো এক দিনের আয়োজন নয়;

এটি প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎকে নির্মাণ করার সূচনা।**

যারা এসেছিলেন, যারা আসেননি, যারা হয়তো পরেরবার আসবেন, যারা স্বেচ্ছায় পরিশ্রম করেছেন, যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন— প্রত্যেকে মিলে তৈরি করেন একটি অদৃশ্য সেতু। এই সেতুই একদিন কে কে সরকারি ইনস্টিটিউশনকে আরও বড় অ্যালামনাই নেটওয়ার্কে,

আরও শক্তিশালী নেতৃত্ব কাঠামোতে, আরও উন্নত অবদান সংস্কৃতিতে পৌঁছে দেবে। আর আমরা তখন গর্ব করে বলব—

“এই স্কুল আমাদের শেকড়,

এই শেকড় থেকেই বেড়ে উঠেছে আমাদের আলো।”

চূড়ান্ত প্রতিফলন: যে আলো রয়ে যায়

দিন শেষে মাঠ ফাঁকা হইল, কিন্তু বাতাসে রইল গল্পের প্রতিধ্বনি। পুনর্মিলনী কেবল মিলিত হবার অনুষ্ঠান নয়— এটি শেকড়ের আহ্বান, পরিচয়ের পুনঃনির্মাণ, প্রতিষ্ঠানের প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতার পুনর্জাগরণ। স্কুলের পুরোনো বটগাছ তখনো দাঁড়িয়ে থাকে—নীরব, অটল,তবুও অমোঘভাবে বলে— “ফিরিয়া এসো, তোমার শেকড়ে।”

যারা ফিরিলেন, তাঁহারা স্মৃতি নিয়ে ফিরিলেন; যারা ফেরিলেন না, তাঁহারাও এই আলেখ্যের অন্তরালে অজস্র। আর ভবিষ্যতের পুনর্মিলনী—

সম্ভবত আরও অর্থবহ, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, আরও প্রাতিষ্ঠানিক হইবে— যদি আমরা আজকের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করি।

✍️ –অধ্যাপক ড. মাহবুব লিটু, উপদেষ্টা্ সম্পাদক, অধিকারপত্র (odhikarpatranews@gmail.com)

সম্পাদক ও প্রকাশক: মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

যোগাযোগ: ২ বিবি এভিনিউ, গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স, ৬ষ্ঠ তলা (রুম নং ১০৯), পল্টন, ঢাকা ১০০০।১৫

মোবাইল: ০১৭১৫-৬০৭৫৫৫, ০১৭৪০-৫৯৯৯৮৮ ইমেইল: odhikarpatra@gmail.com, mmrpolash@gmail.com